Nehmen wir die Zahlen etwas unter die Lupe

Hier erfahren Sie mehr!

So viel bringt Ihre Solaranlage – in Zahlen

Eine Solaranlage mit 30 kWp erzeugt an einem sonnigen Sommertag rund 165 kWh ☀️ Strom – das entspricht einem spezifischen Ertrag von 5.5 kWh pro kWp ⚡. Die Stromgestehungskosten dieser Anlage liegen bei etwa 10 Rp./kWh 💰.

Wird ein Batteriespeicher ergänzt, erhöhen sich die Gestehungskosten um weitere 15 Rp./kWh 🔋, also auf insgesamt etwa 15 Rp./kWh. Zum Vergleich: Der Bezug aus dem Netz kostet rund 40 Rp./kWh ⚠️.

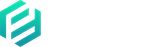

Für eingespeiste Energie erhält der Betreiber bei dieser Anlagengrösse mindestens 6 Rp./kWh ⚡. Die Vergütung erfolgt in der Regel über die Marktprämie. In unserem Beispiel setzen wir sie mit 8 Rp./kWh 💡 an – tatsächlich variiert sie monatlich und wird vom Bundesamt für Energie (BFE) berechnet und publiziert. Die 8 Rp./kWh sind eine Annahme, um das Beispiel anschaulich zu halten. Als Ausblick zeigen wir eine Grafik mit monatlichen Marktpreisen 📊; in der Praxis erfolgt die Abrechnung quartalsweise gemittelt. (mehr Infos dazu finden Sie in diesem Beitrag).

ㅤ ㅤ

ㅤㅤ

ㅤ

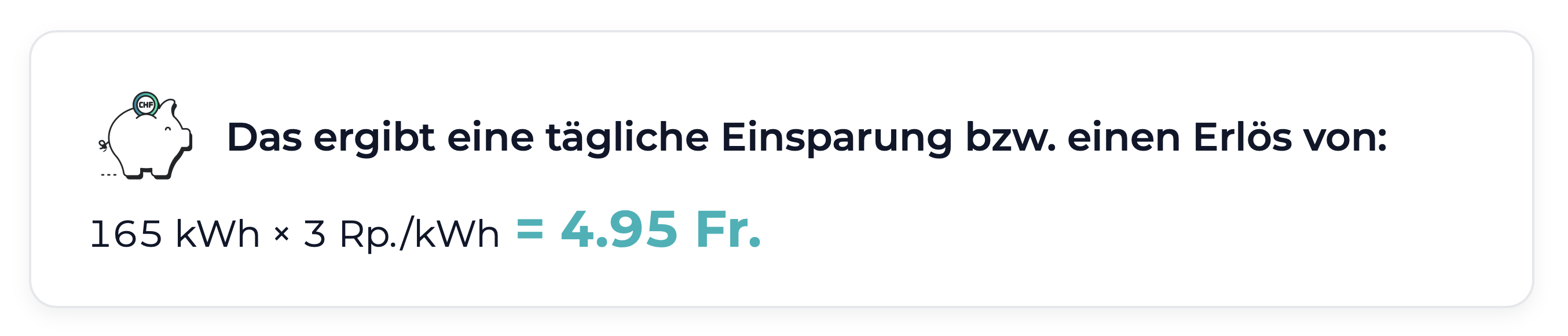

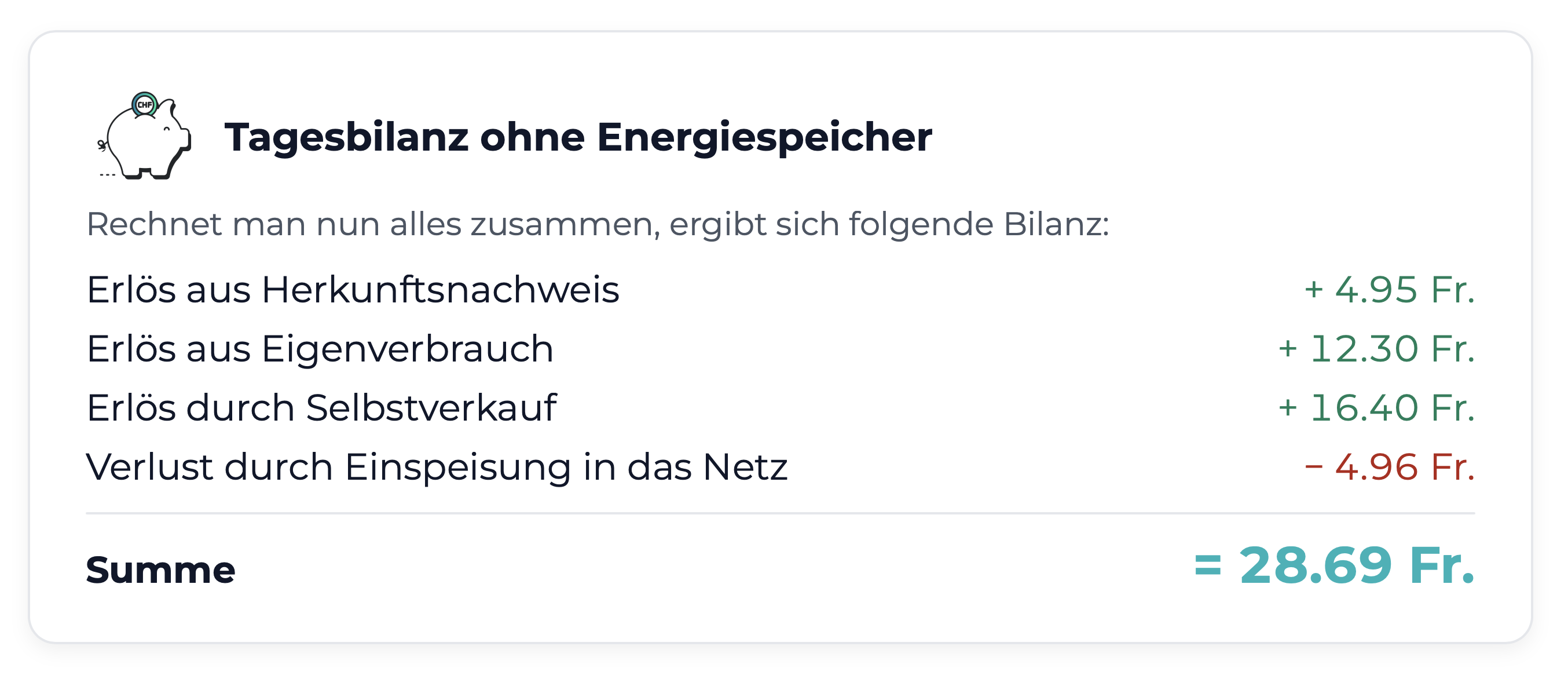

Herkunftsnachweis als Einnahmequelle 💸

Für jede erzeugte Kilowattstunde kann der Anlagenbesitzer einen Herkunftsnachweis (HKN) 📑 verkaufen. Der aktuelle Marktwert liegt bei rund 3 Rp./kWh.

💡 Das ergibt eine tägliche Einsparung bzw. einen Erlös von:

165 kWh × 3 Rp. pro kWh (Herkunftsnachweis) = 4.95 Fr.

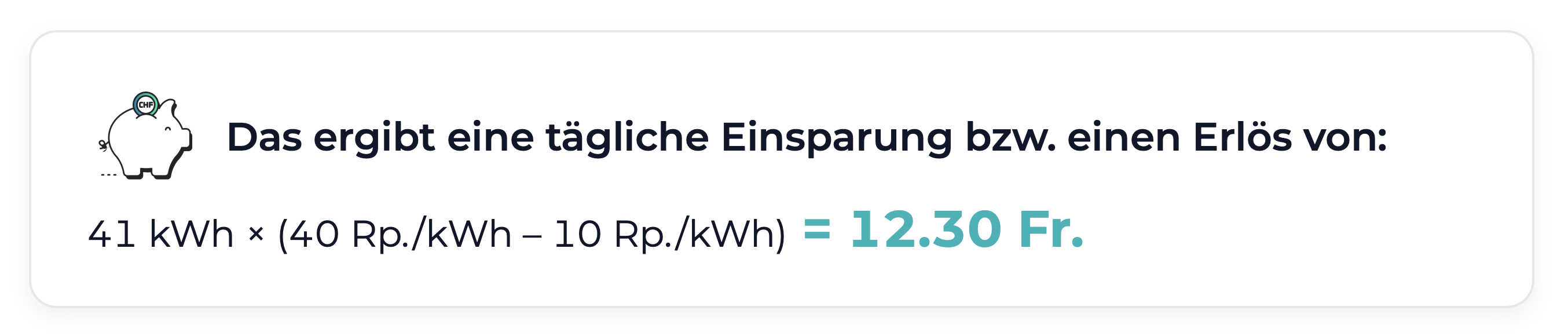

Eigenverbrauch als Einnahmequelle 💸

Eine Solaranlage mit einer Tagesproduktion von 165 kWh ☀️ kann (in unserem Beispiel) ohne Speicher rund 25 % der Energie direkt im Haushalt nutzen. Das entspricht einem Eigenverbrauch von ca. 41 kWh pro Tag 🏡⚡.

Wenn Sie den Strom Ihrer Solaranlage direkt im eigenen Haushalt verbrauchen, müssen Sie ihn nicht für 40 Rp./kWh aus dem Netz beziehen. In unserem Beispiel werden 25 % der erzeugten Energie – das sind 41 kWh pro Tag ☀️⚡ – selbst genutzt. Mit eigenen Gestehungskosten von 10 Rp./kWh erzielen Sie dabei einen Erlös von 30 Rp. pro kWh.ㅤ

Die Energie ⚡ steht Ihnen direkt zur Verfügung – ohne Zahlungen an den Verteilnetzbetreiber (VNB). Dadurch reduziert sich Ihre Stromrechnung 💸. Genau das wird in diesem Rechnungsschritt sichtbar: die Einsparung entsteht, weil Sie Ihre Energie nun selbst produzieren. Man kann es mit dem Anbau von Gemüse 🥕 im eigenen Garten vergleichen: Dieses müssen Sie nicht mehr am Wochenmarkt einkaufen und sparen dadurch Geld. Die eigentlichen ‚Kosten‘ bestehen in Ihrer investierten Zeit ⏳. Oft ist der Gemüseanbau zwar weniger eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern vielmehr eine Quelle der Freude 🌱 oder eine Freizeitbeschäftigung – ähnlich wie die Eigenproduktion von Energie zusätzlichen persönlichen Mehrwert schafft. ㅤ ㅤ

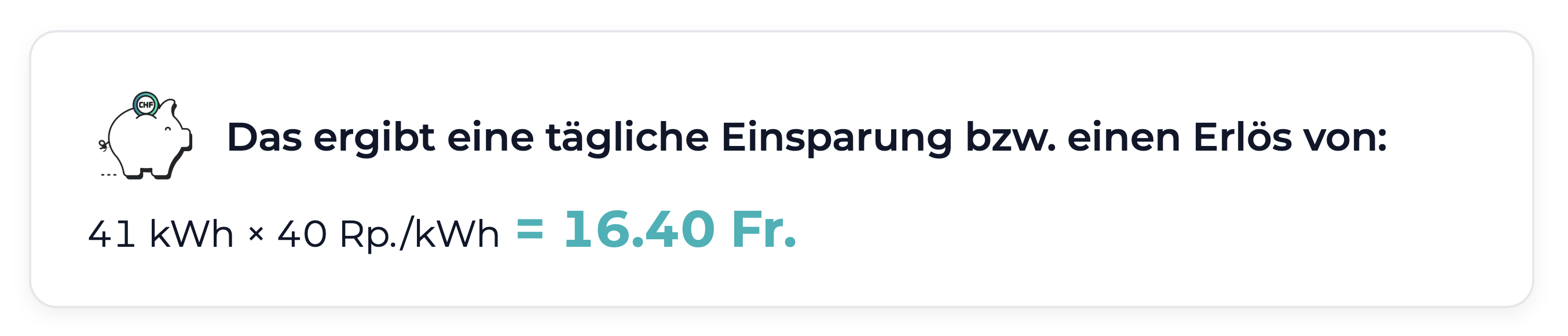

Selbstverkauf als Einnahmequelle💸

„Neben der klassischen Einsparung 💸 – wie oben dargestellt – lässt sich der selbst genutzte Solarstrom auch als eigenständiges wirtschaftliches Produkt verstehen. Jede Kilowattstunde ⚡ besitzt einen inneren Marktwert, den Sie selbst festlegen können. In unserem Beispiel beträgt dieser 40 Rp./kWh 💡. Theoretisch könnten Sie den Wert auch höher, niedriger oder sogar bei null ansetzen – wir orientieren uns hier jedoch an den Kosten eines vergleichbaren Alternativprodukts (z. B. Netzstrom). Entscheidend ist: Statt das Geld dem Verteilnetzbetreiber (VNB) abzugeben, verkaufen Sie sich die Energie gewissermassen selbst – und machen damit sichtbar, dass Ihr Solarstrom nicht „kostenlos“, sondern ein wertvolles Gut ist.

Sie bewertet die selbst produzierte und genutzte Energie nicht nur als vermiedene Ausgabe, sondern als aktiven Beitrag zur wirtschaftlichen Leistung Ihrer Anlage, etwa um den Energieeinsatz realistisch in Produkte einzukalkulieren oder den Strom nicht als kostenlos, sondern als wertvolle Ressource zu betrachten.

ㅤ

ㅤ

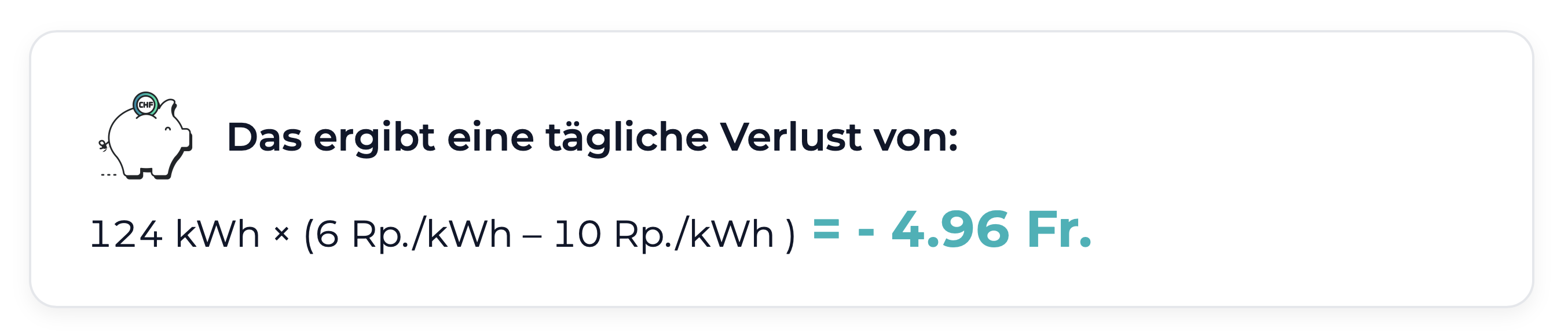

Einspeisung wird immer unattraktiver

Die restlichen 124 kWh, die nicht direkt genutzt werden können, werden ins öffentliche Netz eingespeist. Dafür erhält man 6 Rp./kWh – also 4 Rp./kWh weniger, als die Erzeugung an Kosten verursacht hat. Wichtig zu wissen: Wie oben erwähnt, handelt es sich hierbei um den ungünstigsten Rückliefertarif, der für uns möglich ist. In der Regel erfolgt die Vergütung auf Basis gemittelter Marktpreise. Wir gehen hier jedoch bewusst vom Worst Case aus, um aufzuzeigen, welche Auswirkungen dies hätte.

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤㅤ

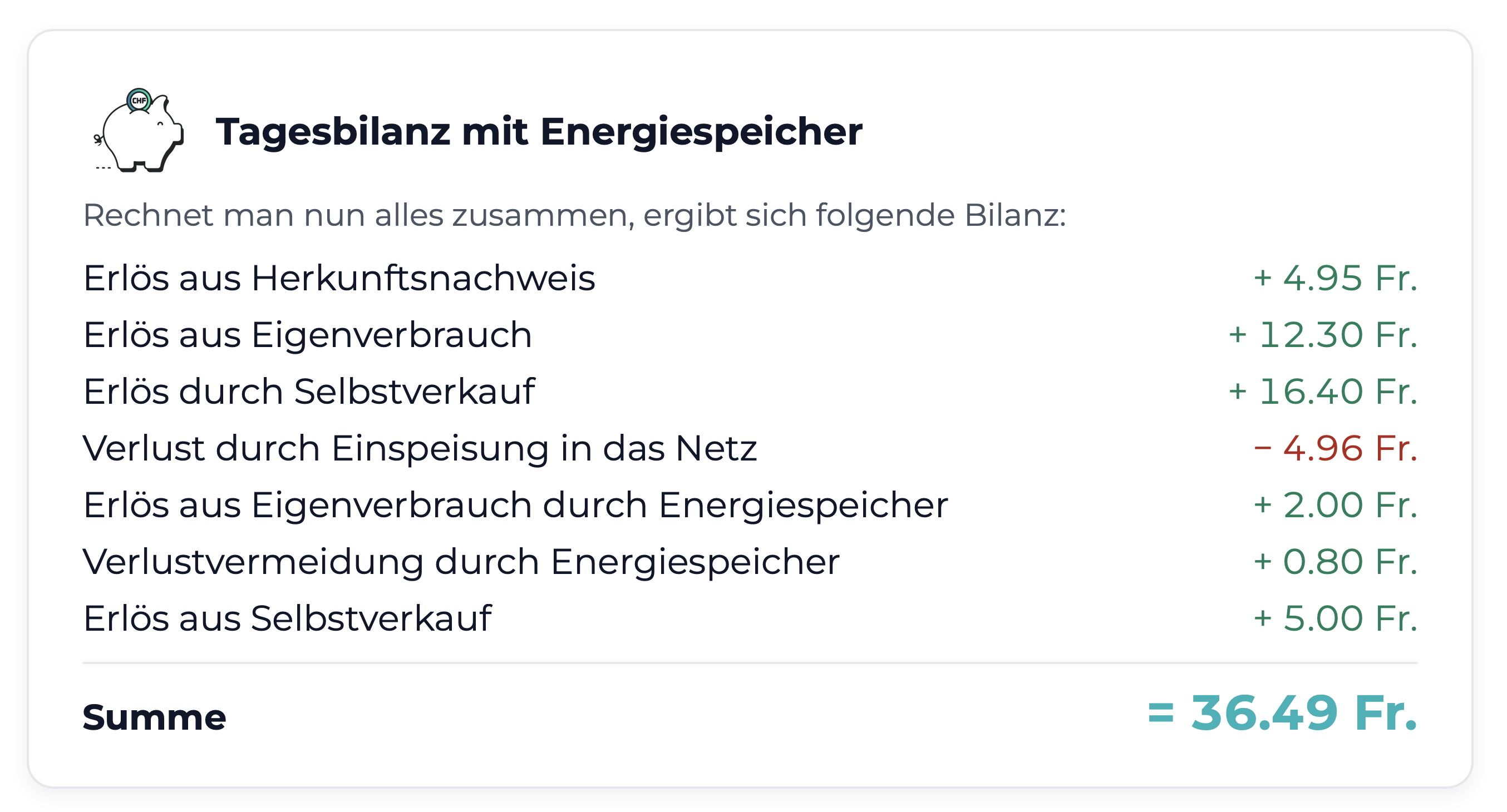

Was bezweckt nun ein Energiespeicher?

Nun wollen wir einen Energiespeicher 🔋 einsetzen, um überschüssige Energie tagsüber zu speichern und nachts 🌙 zu nutzen. Ein Speicher reduziert die Rückspeisung ins öffentliche Netz (während er geladen wird) und ermöglicht, den Solarstrom zeitversetzt zu verwenden – zum Beispiel am Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Allgemein als Tipp: Es lohnt sich, möglichst dann Energie zu verbrauchen, wenn sie gerade produziert wird. So erhält die Programmierfunktion der Waschmaschine oder der Spülmaschine einen ganz neuen Sinn. ㅤ

ㅤ ㅤ

Höherer Eigenverbrauch als Einnahmequelle 💸

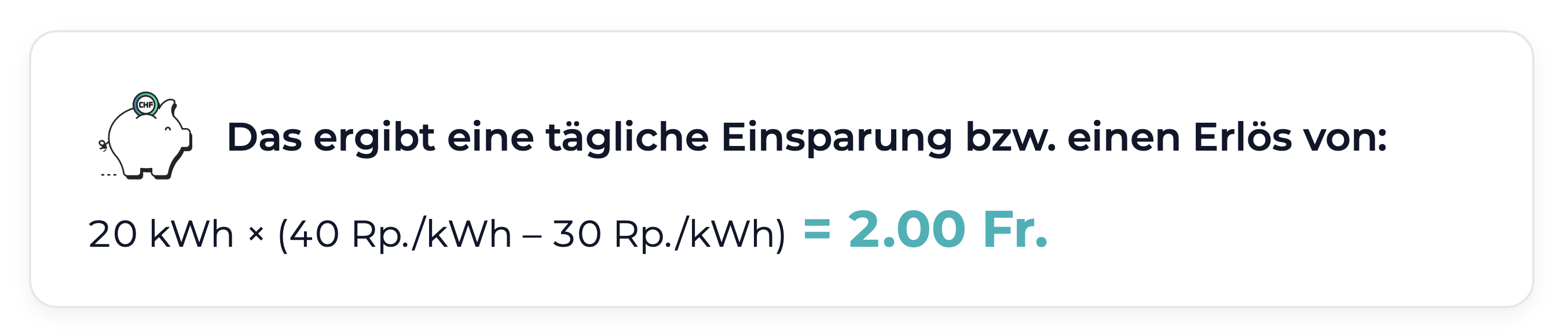

Ein Batteriespeicher mit 20 kWh nutzbarer Kapazität ⚡ (bei ca. 90 % Wirkungsgrad) steigert den Eigenverbrauch um rund 18 kWh pro Tag. Diese Menge muss somit nicht mehr vom Netz ⚡🔌 bezogen werden.

Um die Rechnung übersichtlich zu halten, nehmen wir an, dass jede gespeicherte Kilowattstunde verlustfrei nutzbar ist ✅. Bei einem Netzstrompreis von 40 Rp./kWh 💸 und Gestehungskosten (inkl. Speicher) von 30 Rp./kWh 💡 ergibt sich daraus ein Mehrwert von 10 Rp. je kWh.

ㅤ

ㅤ ㅤ

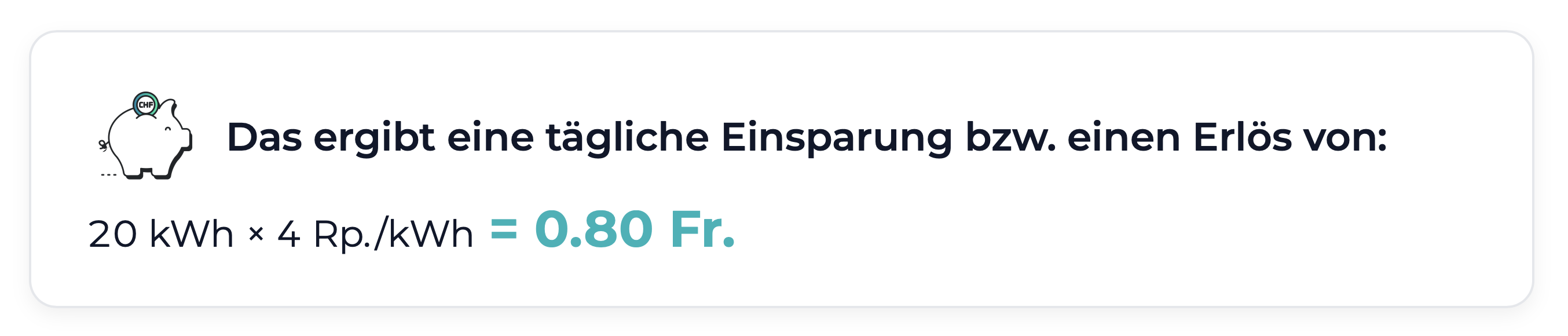

Weniger Netzeinspeisung als Einnahmequelle💸

Gleichzeitig reduziert der Speicher 🔋 die Rückspeisung ins Netz um rund 20 kWh. Denn: Eingespeister Strom wird nur mit 6 Rp./kWh 💸 vergütet, während die Erzeugungskosten bereits bei 10 Rp./kWh ⚡ liegen. Jede eingespeiste Kilowattstunde würde also einen Verlust von 4 Rp./kWh bedeuten. Durch die Verringerung der Einspeisung vermeidet der Speicher diesen Verlust – und sorgt so für einen zusätzlichen wirtschaftlichen Vorteil ✅.

“

ㅤ

ㅤ ㅤ

Selbstverkauf als Einnahmequelle💸

Auch in diesem Fall kann der genutzten Energie ein wirtschaftlicher innerer Marktwert zugesprochen werden.

ㅤ

ㅤ ㅤ

“

ㅤ

ㅤ ㅤ

Was bezweckt eine Energiegemeinschaft 🧩 ?

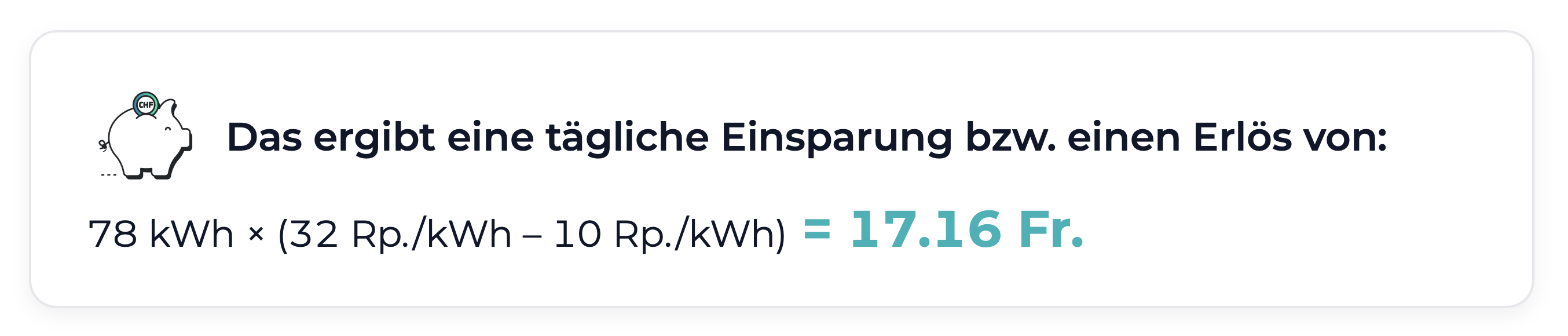

Wird zusätzlich eine Energiegemeinschaft gegründet (z. B. ZEV, vZEV oder LEG), kann überschüssiger Strom im lokalen Umfeld – etwa an Nachbarn – verkauft werden. Anstatt den Strom für nur 6 Rp./kWh ins Netz einzuspeisen, lässt er sich innerhalb der Gemeinschaft zu einem fairen, reduzierten Tarif von 32 Rp./kWh (statt 40 Rp./kWh Netzpreis) abgeben. Bei Gestehungskosten von 10 Rp./kWh ergibt sich daraus ein wirtschaftlicher Gewinn von 22 Rp. pro kWh ⚡💡.

ㅤ

ㅤ ㅤ

Verkauf innerhalb einer Energiegemeinschaft als Einnahmequelle💸

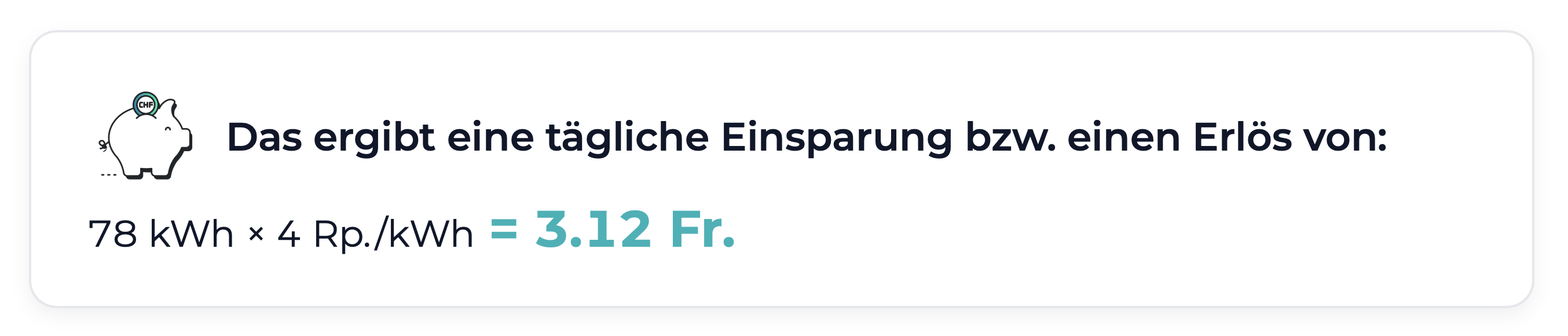

Wenn nach Eigenverbrauch (41 kWh) und Speichernutzung (20 kWh) noch 104 kWh übrigbleiben und davon 75 % lokal zu einem günstigeren Tarif als im Netz verkauft werden können, entspricht das rund 78 kWh pro Tag. In unserem Beispiel haben wir einen Rabatt von 20 % auf den Tarif vom Verteilnetzbetreiber (VNB) angewendet. Der Verkaufspreis in einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch kann auch höher angesetzt werden – in diesem Fall ist jedoch eine Berechnung vorzulegen, welche den höheren Verkaufspreis rechtfertigt.

ㅤ

ㅤ

Weniger Netzeinspeisung als Einnahmequelle💸

Die verbleibenden 78 kWh, die dank der Energiegemeinschaft nicht mehr ins Netz eingespeist werden, vermeiden zusätzlich einen wirtschaftlichen Verlust. Statt die Energie für nur 6 Rp./kWh ins Netz abzugeben (obwohl sie 10 Rp./kWh in der Erzeugung kostet), kann sie nun lokal genutzt oder verkauft werden. Dadurch vermeiden wir Verluste und können diese als Erlös sichtbar machen.

ㅤ

ㅤ

Lokalen Elektrizitätsgemeinschaf (LEG) als Einnahmequelle💸

Treten wir zusätzlich einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) bei, können wir die überschüssige Energie im Quartier zu einem selbst festgelegten Preis verkaufen 💡⚡. Grundsätzlich gibt es dafür keine festen Vorgaben – je nach Verteilnetzbetreiber (VNB) 📊 können jedoch Rahmenbedingungen oder Tarifvorgaben für die Energiegemeinschaften bestehen, die der Verteilnetzbetreiber (VNB) gegründet hat. Gleichzeitig steht es Ihnen aber auch frei, eine eigene Gemeinschaft zu gründen und sich in der Tarifgestaltung kreativ auszutoben und Unterschiedliche Ziele zu verfolgen.

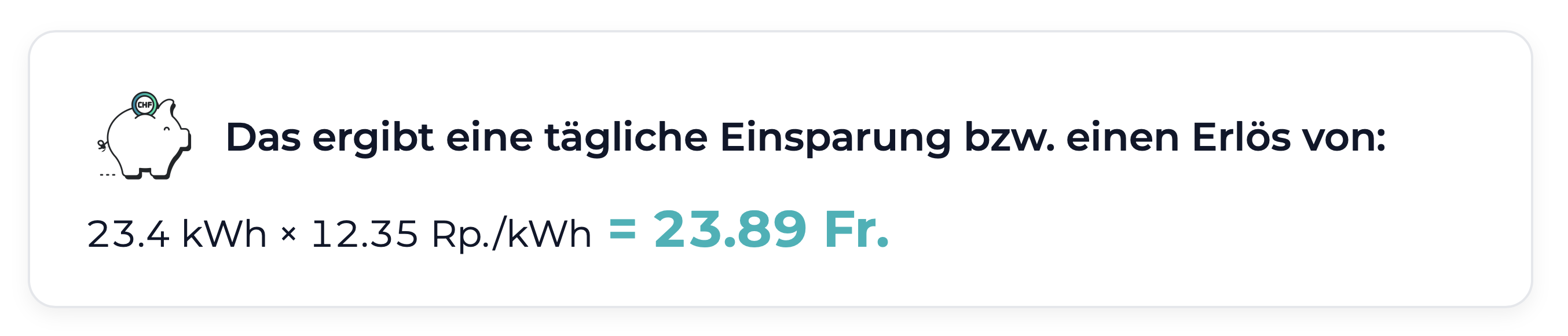

Für unsere Berechnung nehmen wir einen Verkaufspreis von 40 Rp./kWh innerhalb der lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) an. Die Rahmenbedingungen sehen vor, dass wir auf die Netznutzungskosten von aktuell 15 Rp./kWh (bei 100 %) einen Rabatt von 40 % oder 20 % erhalten 📉 – abhängig davon, wie stark die Netzinfrastruktur genutzt wird. Andere Abgaben wie Systemdienstleistungen (0.5 Rp./kWh) ⚙️, die Winterreserve (0.25 Rp./kWh) ❄️, Abgaben an das Gemeinwesen (0.90 Rp./kWh) 🏛️, Messkosten (5 Rp./kWh) 📏 sowie der Netzzuschlag nach Art. 35 EnG (2.00 Rp./kWh) bleiben hingegen unverändert bestehen.

Verkaufen wir den überschüssigen Strom innerhalb der lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) zu einem Preis von 40 Rp./kWh 💡⚡, müssen davon noch verschiedene Kosten abgezogen werden. Dazu gehören die Netznutzungskosten von rund 9 Rp./kWh (40% abgezogen) 📉, die Systemdienstleistungen mit 0.5 Rp./kWh ⚙️, die Winterreserve mit 0.25 Rp./kWh ❄️, die Abgaben an das Gemeinwesen von 0.90 Rp./kWh 🏛️, die Messkosten von 5 Rp./kWh 📏, der Netzzuschlag nach Art. 35 EnG von 2 Rp./kWh 📑 sowie die Gestehungskosten für die Produktion des Solarstroms in Höhe von 10 Rp./kWh 🏗️.

Addiert man all diese Posten zusammen, ergeben sich 27.65 Rp./kWh an Kosten. Zieht man diesen Betrag vom Verkaufspreis ab, bleibt ein wirtschaftlicher Erlös von 12.35 Rp./kWh 💰✨.

Wir können nun annehmen, dass von der verbleibenden überschüssigen Energie rund 26 kWh ⚡ zur Verfügung stehen. Davon lassen sich 90 %, also knapp 23.4 kWh 💡, innerhalb der Energiegemeinschaft verkaufen. Dieser Anteil wird damit nicht mehr ins Netz zu einem niedrigen Vergütungstarif eingespeist, sondern lokal zu einem deutlich attraktiveren Preis genutzt – was die Wirtschaftlichkeit weiter verbessert 💰📈.

ㅤ

ㅤ

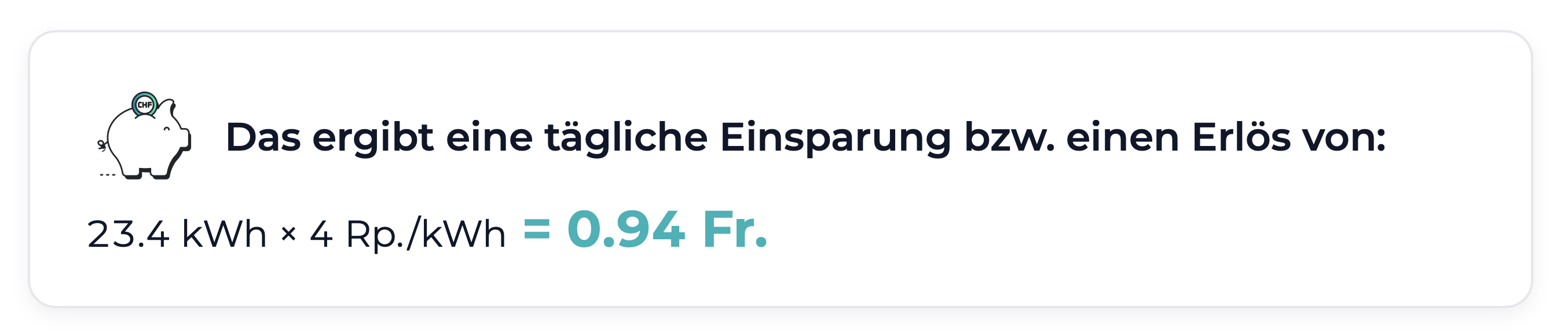

Weniger Netzeinspeisung als Einnahmequelle💸

Die verbleibenden 23.4 kWh, die dank der Energiegemeinschaft nicht mehr ins Netz eingespeist werden, vermeiden zusätzlich einen wirtschaftlichen Verlust. Statt die Energie für nur 6 Rp./kWh ins Netz abzugeben (obwohl sie 10 Rp./kWh in der Erzeugung kostet), kann sie nun lokal genutzt oder verkauft werden.

Die übrigen 2.6 kWh werden weiterhin ins öffentliche Netz zur Mindestvergütung eingespeist.

ㅤ

ㅤ

“

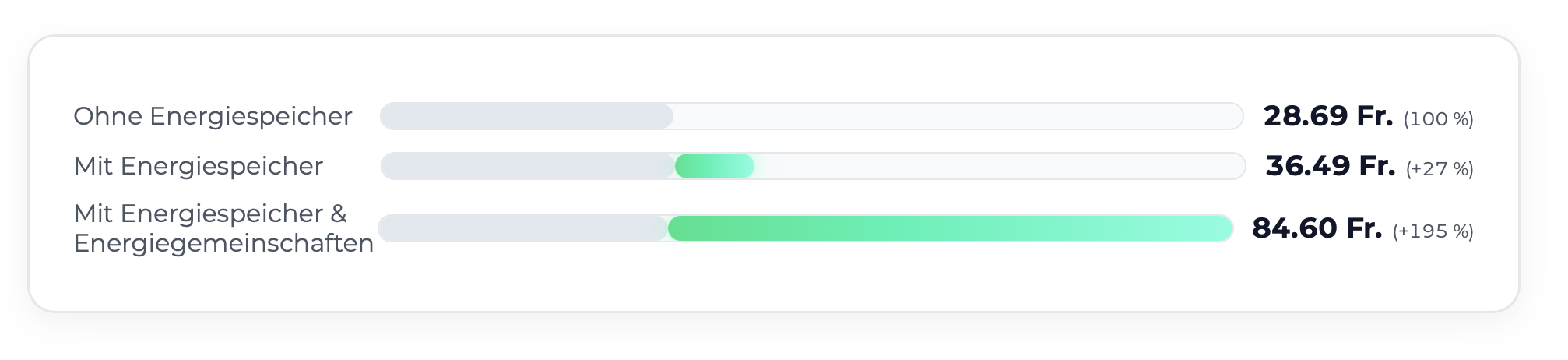

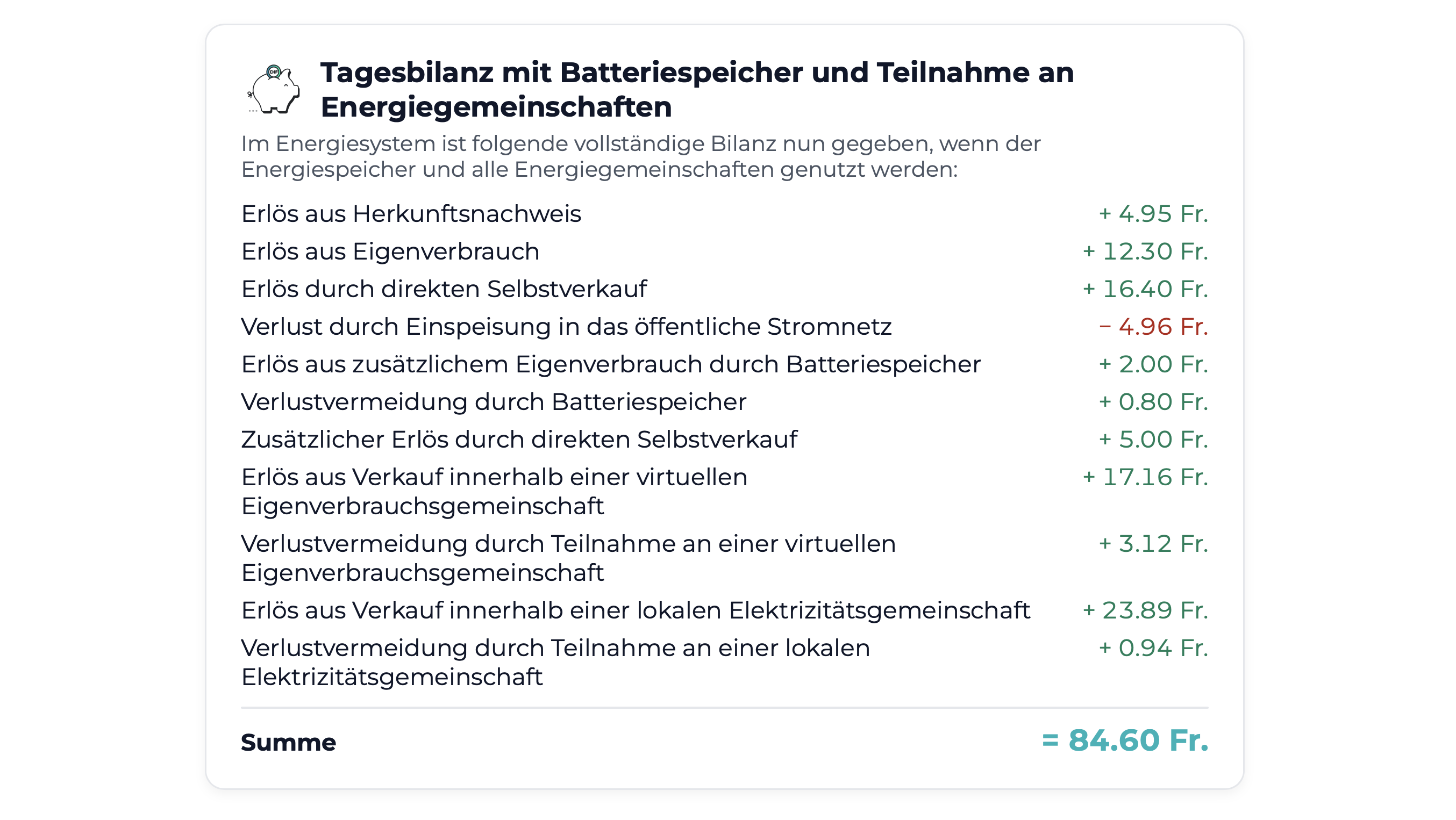

Vergleich